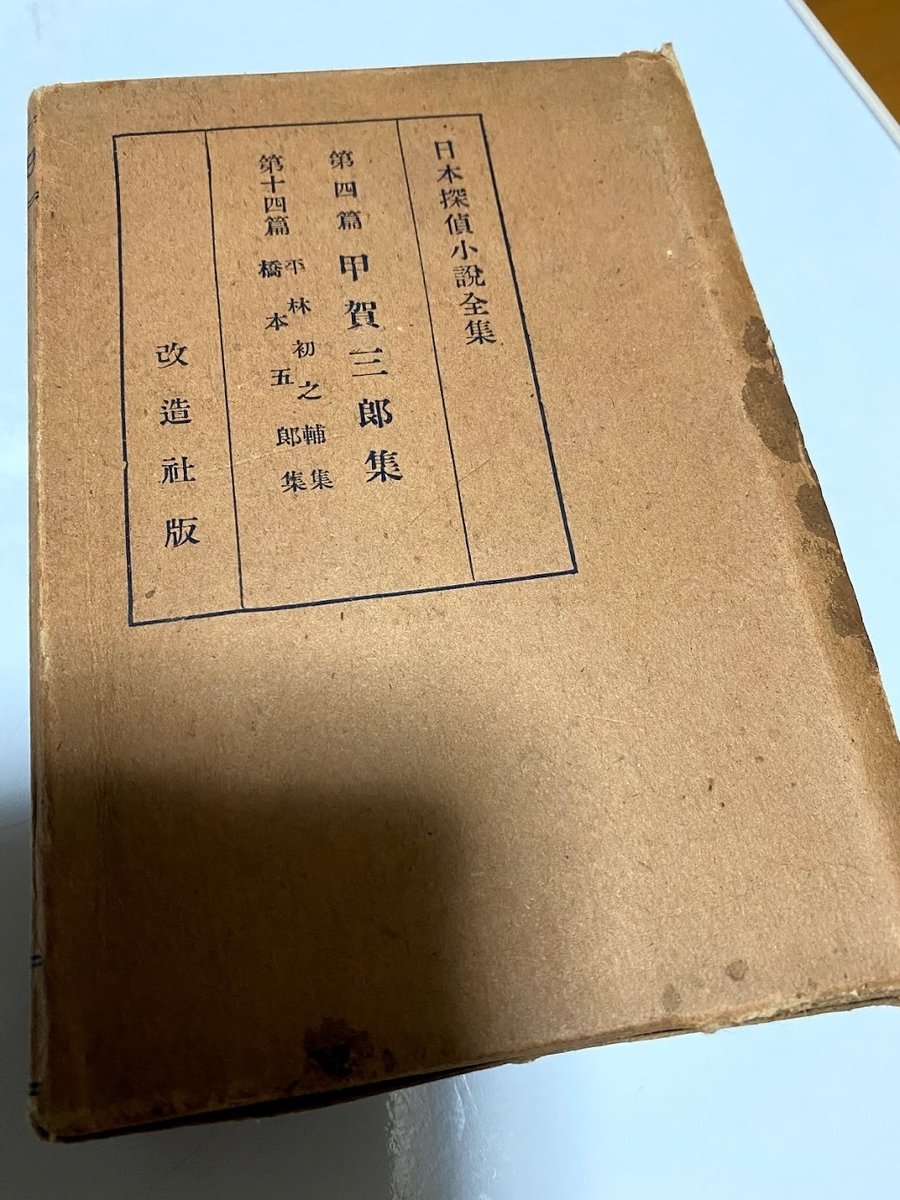

本日は甲賀三郎『女を捜せ』を読んだ。それはもう味わって読み尽くした。

じっくりと読んだので、思ったことを書き残しておこう。

第一章 釣り上げた髑髏 ときた。掴みはバッチリではないか。物語は男性二人が池の近くで雑草の間に身を隠しているシーンから始まる。

嫌々ながらも好奇心に逆らえない尾竹、犯罪狩猟が趣味の橋口の二人。雑草の隙間から怪しい青年の行動を盗み見ている。必死になって池を釣り竿で掻き回しているのだ。

この『盗み見る』という行為、懐かしの探偵趣味が読みながら沸き上がってくる。こういう興味で読者の気を惹いたのだ。

橋口は探る気満々でのぞき見をしている。対して尾竹はそういう橋口を軽蔑しつつも嫌々ながら付き合っている。読者の気持ちを代弁し『不謹慎な』と思わせて優位に立たせて引っ張っていく手法である。

『尾竹君、郊外へ散歩でも行かないかい。付き合って呉れ給え』

このように連れ出されたのだ。どうだ、この牧歌的な風景。こういう感じで物語は始められるのだ。

橋口は『世の中に犯罪は充満している』対して尾竹は『そんな郊外に犯罪なんて起きるわけが無い』そんな言い合いをしながら、この池のほとりの雑草に身を隠しているのだ。そうして現れた青年の謎の池さらい。

そうしているうちに青年は池の底から髑髏を釣り上げた。そこで草陰から『あっ』と声を出してしまった尾竹。気付いて逃げ出す青年。怒る橋口。

ここで『ちょっと待て』のボタンを押さざるを得ない。

令和の今、偶然に誘われて、嫌々ながら林に中に分け入り、盗み見したそのタイミングで、そこでは怪しい青年が池さらいをし、見ているその場で髑髏を釣り上げる。

何億分の1の可能性であろうか。ここら辺の筋運びが、現代の目では『超ご都合主義』と言われても仕方の無い所以である。しかし私は愛する。三郎の豪快な筆捌きを愛する。

『この二人がこの時間にこの池に行ったから、この物語は始まったのだ』と剛胆に言い切る三郎の作話を愛する。これも日本探偵小説黎明期の一つの形ではないか。ここから進化、改良、反省が繰り返されたのだ。

無茶を無効にする『味』がなによりあるではないか。膨大な作品群を埋もれさせる理由にはならない。

そうして二人は逃げた青年の先で老人に出会う。そこで一悶着あり口論になる。どうも風貌から先ほどの青年の父親らしい。これも、このタイミングで夕方にこの場所で散歩をしていたのだ。まるでRPGのNPC(ノンプレイヤーキャラクター)のようではないか。

そうして章が変わる。タイトルに『白痴』とあるから、こういうところも現代では色々と復刻が難しいのだろう。この時代の人々は、平気で当たり前のように低脳とか白痴とか言う。

私が子供の時に学校で『あばばば』と言いながら『インディアン嘘つかない』と遊んでいたのも、悪気があったわけではない。そういうもの、だったのだ。今ではネイティブアメリカンと言わないと、色々とまずいようだ。それと同じ理屈だろう。コンプライアンスの水準は時代で変わるものだ。

物語はそこから町の茶店に入り、甲賀一流の聞き込みシーンを見せてくれる。店の女将に適当な相槌を打って、町の様子を詳しいような風を装いながら、先ほどの親子の話や、ここらへんの情勢を引き出す。ちょっと強引な展開だが、読者は『おぉー』と感心する場面であろう。

そこで橋口はタイトルに連なる台詞をここで口にする。犯罪を探すのが趣味の橋口は、犯罪の影に女あり、の逆を行き、まず『女から捜す』というのだ。これもちょっと強引な論だが、橋口は得意げに演説をかます。

そうして情報を聞き出し、また先ほどの池に戻ると、今度は別の男が池の周りをうろついている。

ここでも『ちょっと待て』のボタンを押さざるを得ない。

これも何兆分の1の確立であろうか。天文学的数字の可能性である。茶店から出て池に戻ったら、別の怪しい男が池を見ているのだ。

現代の書き手の人が見たら鼻で笑ってしまう展開なのではないか? しかし私は甲賀三郎の探偵小説を愛する。あくまで擁護派だ。

これは物語では無い。甲賀の頭の中にある探偵劇を見せられている、とは捉えられないだろうか。新喜劇のように池の書き割りの前で演者が代わる代わるでてくるのだ。絶妙なタイミングで。そこには時間も空間もない。甲賀流探偵劇を座席で観覧しているのだ。そういう楽しみ方、純粋に『筋』を見てくれ、と。その他のリアリティなどどうでもいい。人間が書けていない? それがどうした。この力強さ。一種の相当偏った作話を我々は味わうのだ。

その白痴の木こりは池に斧を落とした。というのだ。パズルのパーツのように二人の目の前でばらまかれていく。

そうして謎の女にハニートラップを仕掛けられたり、といろいろとあって、物語は謎の池の水をポンプで全部抜く。というシーンになる。ここでお気付きの方もいるだろう。人気番組で『池の水全部抜く』というのがあるではないか。

昭和の初めの作家である。着眼点が素晴らしい。興味は切れ目無く持続する。一種の探偵趣味ではないか。

『変格の作家達が描く変態趣味ばかりが探偵趣味ではない。町の池の水を全部抜いてみる。曰わく付きの謎の池の水を抜けば何が出てくるのか、そういうものでも知的好奇心を刺激できるのだ』

という甲賀三郎の高らかな宣言を聞いているようではないか。

池からは二体の骸骨が出てきた。

ここからは何本もの人々の物語が交錯し、最後一本に力業で纏める甲賀流の探偵小説が味わえる。

正統派の乱歩、このように頭の中の探偵劇を寸劇のように魅せる三郎、パズルよりも人間のウェットな部分を描いてみせた宇陀児。芳醇な戦前の探偵小説群。埋もれさせるには余りにも惜しい宝である。